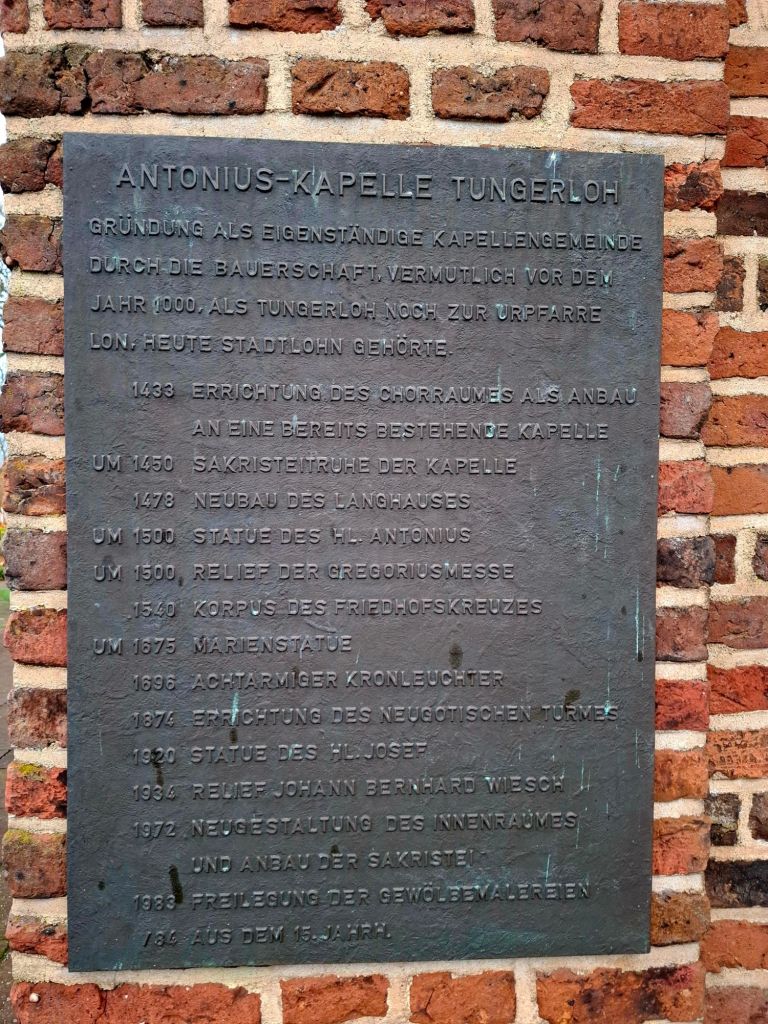

Wir befinden uns im Jahr 2025 nach Christus. Alle Privatflächen Manheims wurde von RWE aufgekauft. Alle Flächen? Nein! Eine von unbeugsamen Naturschützer:innen verteidigte Wiese hört nicht auf, sich der Zwangsenteignung zu widersetzen. Auf dieser Wiese steht seit rund drei Wochen eine ständige Mahnwache, die Mahnwache auf der BUND-Wiese; kurz: MaWaBuWi.

Die privaten Anmelder:innen der Mahnwache am Rand des Tagebaus Hambach zwischen den Resten des Hambacher Walds und des besetzten Sündenwäldchens protestieren nicht nur gegen ein weiteres Abbaggern und Roden. Das profitfokussierte Handeln RWEs steht Pate für drei existenzielle Krisen, die hier auf engem Raum zusammentreffen: Landnahme, Naturzerstörung und Grundwasservergiftung. Genau darauf will die Mahnwache aufmerksam machen und nach Kräften dagegenhalten.

Was auf den ersten Blick wie lokale Konflikte um ein paar Hektar Wald aussieht, ist in Wirklichkeit ein Brennglas für das größte vom Menschen verursachte Umweltverbrechen in Nordrhein-Westfalen – mit Folgen, die noch Jahrhunderte nachwirken werden.

Das Manheimer Loch: RWEs nächster Schlag

RWE plant mit der sogenannten Manheimer Bucht – von Kritikern treffender Manheimer Loch geschimpft – die Erweiterung des Tagebaus Hambach um etwa 250 Hektar im Südosten. Auf dieser Fläche soll allerdings keine Kohle, sondern 235 Millionen Kubikmeter Bodenmaterial gewonnen werden: Sand und Kies; Material für Verfüllungen und Deponien, während gleichzeitig die letzten grünen Korridore zwischen Hambacher Wald, Steinheide und Merzenicher Erbwald durchtrennt werden.

60 Meter tief soll das Loch klaffen. Was RWE da als „geordnete Rekultivierung“ verkauft, bedeutet in der Praxis: Die letzten funktionierenden Waldverbindungen verschwinden, geschützte Arten verlieren ihre Wanderkorridore und ein weiteres Stück Kulturlandschaft wird zum Restsee degradiert. Die Reste des Sündenwäldchens und ein dünner Baum- und Strauchstreifen bilden den letzten Riegel vor dieser Zerstörung.

Landnahme: Wenn Gemeinwohl zum Vorwand wird

RWE hat für den Tagebau Hambach seit den 1970er Jahren eine beispiellose Landnahme vollzogen: Mehr als 4.000 Hektar (40 km²) Natur- und Siedlungsraum sind dem Kohleabbau zum Opfer gefallen. Die Bewohner:innen historischer Dörfer wurden enteignet, ihre Heimat weggebaggert – alles im Namen des „öffentlichen Interesses“ für die Energieversorgung.

Erst ab 2017 wendete sich das Blatt; der jahrelange zivile Kampf gegen Braunkohle und für den Hambacher Wald trug Früchte. Die Rodungssaison wurde 2017 kurzfristig ausgesetzt, die seit 2012 bestehende Waldbesetzung blieb stabil.

Im Oktober 2018, kurz vor der nächsten Rodungssaison, demonstrierten über 50.000 Menschen gegen die Zerstörung des Waldes – die bis dahin größte Anti-Kohle-Demonstration Deutschlands. Räumung und Rodung zogen sich wochenlang hin und die Lage eskalierte immer weiter, bis das OVG Münster auf eine Eilklage des BUND hin den Rodungsstopp verhängte. Drei Jahre später beantragte der BUND die Aufhebung der Enteignungen für die Manheimer Bucht – mit der Begründung, dass durch den beschlossenen Kohleausstieg 2030 das öffentliche Interesse nicht mehr bestehen würde. Die Klage wurde abgelehnt, doch sie legte offen: RWE nutzt Bergrecht und Enteignungsmacht, um auch nach dem Kohleausstieg Profite zu sichern – diesmal mit Sand, Kies und Deponiegeschäften.

Das Manheimer Loch steht für eine perverse Fortsetzung der Landnahme: Zerstörung ohne Energiegewinn, nur um Altlasten zu verwalten und neue Geschäftsfelder zu erschließen.

Naturzerstörung: Wenn Ökosysteme zerrissen werden

Der Hambacher Wald ist kein gewöhnlicher Wald. Er beherbergt europaweit geschützte Lebensraumtypen, darunter rund 200 Hektar des prioritären Eichen-Hainbuchenwaldes (LRT 9160). Hier leben die Bechsteinfledermaus in landesweit bedeutsamen Populationen, die Haselmaus, der Mittelspecht und der Springfrosch – Arten, die auf vernetzte Waldstrukturen angewiesen sind.

Das Sündenwäldchen ist dabei nicht nur irgendein Waldstück, sondern ein ökologischer Trittstein: Es verbindet den Hambacher Wald mit den FFH-Schutzgebiet Steinheide sowie dem Merzenicher Erbwald und ermöglicht den genetischen Austausch zwischen isolierten Populationen. Diese Wälder müssen vernetzt bleiben – Dirk Jansen vom BUND NRW spricht von einem „funktionierenden Biotopverbund“, der durch die Rodung unwiderruflich zerschnitten würde.

RWE argumentiert mit Ausgleichsmaßnahmen und künstlichen „Trittsteinen“ – doch in wissenschaftlichen Untersuchungen wurde deutlich: Ersatzhabitate können alte Wälder nicht ersetzen. Der Hambacher Wald zeichnet sich durch außergewöhnlichen Totholzreichtum, ein spezifisches Mikroklima und jahrhundertealte Baumbestände aus – Qualitäten, die nicht einfach „rekultiviert“ werden können.

Was als Ausgleichsmaßnahmen verkauft wird, ist de facto das stumpfe Anpflanzen junger Bäume, die erst nach Jahrzehnten einen entsprechenden ökologischen Ausgleich bieten können. Ein funktionierendes Ökosystem lässt sich nicht aus dem hut zaubern; es braucht Raum, Zeit und Ruhe, um zu entstehen. Erst dann könnte es den Arten, die jetzt gefährdet sind, wieder als Lebensraum dienen – Jahrzehnte zu spät.

Die Umsetzung der RWE-Pläne würde auch über 50 Brutvogelarten des Offenlandes betreffen und rund 90 Hektar ihres Lebensraum vernichten. Es geht also nicht nur um Bäume – es geht um ganze, über Jahrhunderte gewachsene Ökosysteme.

Grundwasservergiftung – die unsichtbare Katastrophe

Die vielleicht dramatischste Folge des Tagebaus bleibt unsichtbar unter der Erde: die hydrologische Zerstörung der Region. Um die Kohle abbauen zu können, muss RWE das Grundwasser abpumpen – und zwar massiv. 2023 waren es 489 Millionen Kubikmeter, im Jahr zuvor sogar 510 Millionen. Diese sogenannte „Sümpfung“ hat ein Grundwasserdefizit von 20 Milliarden Kubikmetern verursacht – eine Wassermenge, die etwa dem 15-fachen Volumen des Edersees entspricht.

Die Folgen sind katastrophal:

• Das Grundwasser wurde künstlich um mehr als 500 Meter abgesenkt.

• Eine Fläche von 3.200 Quadratkilometern ist direkt betroffen – das sind zehn Prozent der Fläche Nordrhein-Westfalens. Die indirekten Auswirkungen sind bis in die Niederlande und nach Belgien zu spüren.

• Nach dem Kohleausstieg 2030 können die Pumpen nicht einfach abgestellt werden – sie müssen noch etwa 300 Jahre weiterlaufen, um den Wiederanstieg des Grundwassers kontrolliert zu steuern. Würde man sie sofort stoppen, würde das Wasser unkontrolliert ansteigen und ganze Regionen überfluten. Erst danach kann sich ein neues hydrologisches Gleichgewicht einstellen.

Das Wasserbündnis Rheinisches Revier spricht von einem „hydrologischen Infarkt“. Der BUND NRW verwendet den Begriff „Grundwasserstress“ – betroffen sind 32 von 54 Kreisen in NRW. Die Grundwasserneubildung ist gestört, Brunnen fallen trocken, Feuchtgebiete verschwinden.

Und das ist erst die halbe Wahrheit. Wenn das Grundwasser nach Stillegung der Pumpen wieder steigt, werden die Restseen des Tagebaus geflutet – mit Wasser, das durch sulfathaltige Schichten fließt und sich in aggressive Schwefelsäure verwandelt.

In der Lausitz zeigt sich bereits, wohin das führt: Durch die Pyrit- und Markasitverwitterung in den belüfteten Bodenschichten entstehen beim Grundwasserwiederanstieg Sulfat, Eisen und Säure, die ins Grundwasser gelangen. Die Folge: versauerte Seen, Verockerung der Spree mit braunem Eisenschlamm und eine Grundwasserversauerung, die die Trinkwassergewinnung auf Jahrhunderte gefährdet. Sieben von 70 sächsischen Grundwasserkörpern erreichen wegen des Braunkohlebergbaus nicht den „guten chemischen Zustand“ nach EU-Wasserrahmenrichtlinie – und werden ihn auch in absehbarer Zeit nicht erreichen.

Die Wasserqualität der geplanten Hambacher Seen ist ungewiss, die Nutzung als Trinkwasser oder für die Landwirtschaft unwahrscheinlich. Was RWE als „Seenlandschaft“ vermarktet, könnte zur toxischen Altlast werden – wie die Situation in der Lausitz bereits heute schmerzhaft zeigt.

Quelle: renancengiz.com, vom 11. November 2025

Fotos: privat und alle von mir aufgenommen